当院入院中の患者様のなかには、経口摂取が困難で胃ろう等で栄養を摂取されておられる方がいます。今回は、実際当院で使用している経腸栄養剤の合併症・投与時の注意点等について勉強しました。

嚥下機能が低下している患者様向けのゼリーや、高カロリー飲料を実際試食してみました。スイートポテト味や抹茶味があり、食べやすい工夫がされていました。

カテゴリー別アーカイブ: 看護師勉強会

看護研究発表会

当院には経口摂取が難しい患者様も多く、経管栄養の際に半固形栄養剤を使用している患者様が入院されています。今回の研究では、半固形栄養剤を注入するチューブ汚染に対する食用酢(酢ゼリー)と消化酵素剤(ベリチーム)の効果差と有効性についての検討でした。

。

酢水による充填は酢の殺菌作用により、細菌数が抑えられ、汚れの付着が遅くなるという有効性が証明されました。

7病棟では、昼食を談話室にて召し上がっていただいています。その際に、簡単な体操や踊り等のレクリエーションをしていただくことによって、ADL維持・向上を図れるよう取り組んでいます。ご家族様からも、大変好評です。

また、経管栄養で状態が安定している患者様も昼食時に談話室に出ていただき、レクリエーションに参加されています。「毎日が楽しくなった!」「歌、歌ってるよ!」など、言動の変化が見られました。

モニター心電図の読み方について

医療事故防止

今回の看護師勉強会のテーマは「医療事故防止」です。

ビデオ視聴を中心に、どうすれば医療事故を防ぐことができるのか、を学びました。

医療事故の原因の大部分は、ヒューマンエラーです。

患者様の取り違え、薬品の勘違い・・・

こう言ったミスにより、全国の病院で重大な医療事故が発生しています。

そもそも、失敗とは何なのか?

失敗には二つの分類があって、うっかりしていたなどの「エラー」と、

故意による「ルール違反」があります。

こうした失敗の内容、そして人間が犯してしまうエラーの種類によって、

その後の対応も変わってくるのです!

たとえば、患者様への点滴でミスをしてしまったとします。

ミスの内容が、

薬品の見間違いならラベルを大きくする、文字を見やすくする、などの対処が考えられますね。

でもそうではなくて薬の量を計算間違いしたのなら、間違った知識を正す必要があります。

輸液ポンプの操作ミスだったら、操作方法の再訓練・・・

と言うように、同じ「点滴ミス」でも原因が違えば対処は全く異なります。

医療現場ではなくても、日常生活の中で何かミスをした時、

原因を深く追求せず、単純に「次からは注意しよう」「不注意を無くすように努力しよう」と

安易に考えていませんか?

人間は、高度な脳を持ってはいますが、「注意」を同時に何方向にも向けることはできません。

何かに「注意」を向けることは、他のことに「不注意」な状態であるのです。

目で見ていても、それを脳が必要なものと判断しなければ、

人間は記憶すらできないことがあります。

こうしたことを防ぐために、指さし呼称を励行したり、

複数人数で確認したりすることが有効です。

胃瘻について

看護師・ケアワーカー合同勉強会『緊急時対応と連携』

「摂食・嚥下障害ケア」に関する講演

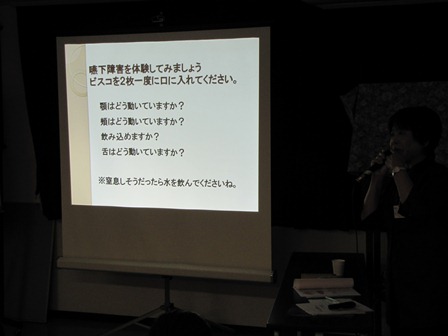

今回の勉強会のテーマは「摂食・嚥下障害ケア」ということで、外部から講師を招き、看護師にかぎらず、事務職員や保育士さんも交えての勉強会を行ないました。講師は嚥下障害認定看護師として活躍されています。

嚥下障害とは何か?という基本的なことからわかりやすく解説してくれました。

事務職員や看護師、ケアワーカー、栄養士、保育士等たくさんの生駒病院の職員が集まっています。動画も交えた講義で専門知識の無い事務職員にも非常に分かりやすかったと講評でした!

実際に嚥下の体験をしてみよう!ということでビスコを2枚一気に食べて、嚥下を疑似体験しました。おかげでどのように口が動いているのかと言うことが身を持って体験でき、少しではありますが、患者さんの気持ちがわかったような気がします。何事も体験してみないと分からないものです。

今後も外部の講師等を招いて積極的に職員への教育を行っていきたいと思っています。

看護師勉強会『身体拘束廃止対策について』

「身体拘束廃止対策について」の勉強会が行われました。

当院では、どうしてもやむを得ない場合(傷などができてしまう、徘徊による転倒を防ぐなど)に限り、

患者様ご家族の同意のもと、

ミトンやつなぎ服などを使用しています。

今回の勉強会は、実際に患者様がどういう気持ちかを少しでも理解するため、

実際にミトンをはめて行いました。

実際にはめてみると、「暑い」「違和感がある」と言う感想が出ました。

こうした拘束は、いくらご家族への説明を行ってやっているとは言え、

無くしていきたいのが本音です。

でもそこには「本人の安全確保のため」「スタッフ不足で廃止は不可能」と言った

誤解を含んだ固定観念があり、

それが廃止への取り組みを阻害する原因にもなってしまっています。

身体拘束を廃止していくのは、なかなか簡単なことではありません。

今病棟では、センサーマットや衝撃吸収マットなどを使って

徘徊を察知するなどの取り組みを行っております。

また、徘徊することを禁止するのではなく、見守りや徘徊理由の把握、環境の整備など、

「危なくない徘徊」にしていくことも重要です。

また、職員が近くにいるときはミトンを極力外したり、少しでも時間を減らしたりする

努力も必要です。

今回の勉強会で、看護師・ケアワーカーを含め、病院が一丸となって

廃止に取り組んでいくことが大切だと学びました。